東野圭吾さんのミステリー小説のアイデアの作り方を紹介していきます!

目次

東野圭吾さんの名言『気に入った映画や本は何度でも味わう』

僕は本からも映画からもテレビからも、「これは意外だ」という発見をすることがありますが、意外に思った体験をそのままにしておくのではなく、なぜ意外に思ったのか、その時の自分の気持ちを重視します。

そこを突き詰めていくと、小説のアイデアに突き当たる。

僕は、気に入った映画はほとんど記憶するぐらい、もう何度も何度も観るんです。なぜ自分がその時にそう思ったのかを突き詰められるからです。その突き詰める作業の中から、自分が意外感や違和感を抱いた理由がはっきりしてくる。そこからアイデアが出てくる。

それが実際に使えるかどうかはともかく、膨大な数のアイデアを拾えるわけです。

本もそうです。僕は決してたくさんの本は読んでいない。

ただ読んだ本は、ミステリーだろうが何だろうが、何度も何度も読み返すようにしているんです。たとえ一回しか読まない本にしても、それこそ一日一ページとか、時間をかけて読む。ストーリーだけではなくて、読みながら自分が何を思ったかを大切にしているわけです。

~『ミステリーの書き方』日本推理作家協会編著より引用~

→小説を書くときに役に立つ道具まとめ【執筆環境・パソコンソフト・ノート】はコチラ

東野圭吾氏のやり方の感想その1

やっぱり面白い作品を創る人って、面白いものを本でも映画でもみたときに「ああ面白かった」で終わりにしないんですよね。

細かく、なぜ面白かったんだろうか、事件を起こすタイミングが良かったからか、キャラクターの掛け合いがよかったのか、とか、細かくなぜ自分が面白いと感じたかを何日もかけて分析する癖があるような気がします。

僕の経験でも、小説のアイデアがどうしても早く必要な時は、手あたり次第新しい本を読むよりは、今まで読んできた本の中から自分の好きな本をもう1回読むようにした方が、アイデアが出てくることが多いですね。

最近本を読むスピードも面白さによって変えていて、面白い本はゆっくり何度も読んで、あまりおもしろくない本はスピードを上げて、つまらない本は途中で読むのを止める、と強弱をつけて読むようにするようになりました。

東野圭吾のミステリーのアイデアの浮かび方『日常的な発見を小説に生かす』

日常の中の些細な発見から小説のアイデアを膨らませた例を挙げます。

なぜか戸が開かないということがありました。「なんで開かないんだろう」と思ったら、テーブルがつかえている。

「なんだテーブルがつかえてるじゃん」と、テーブルを片づけてみる。「それでも開かない」と思ったら、何か下に挟まっていた……というふうなことから、ある密室トリックが浮かんできたという経験があります。

この場合、何かが挟まっていたという原因よりは、「テーブルを片づけても戸が開かない」という驚きが、トリックのアイデアに発展していったわけです。

(省略)

今挙げた例のように、トリックを考える時は、最初は自分自身の素朴な驚きから出発すべきだと思います。逆はあまり成功しません。

つまり、こうやれば驚くだろうという計算では、なかなか読者の心をうまくコントロールできないんです。

それよりもまず、自分が驚いたり意外に思ったりしたことから逆に突き詰めていって、なぜ自分が驚いたか、その仕組みを突き止める。自分も驚いたんだから、きっとみんなも驚くだろう、ということですね。

そういう書き方をすると、案外他の作家とアイデアが重ならないものなので、そのあたりからオリジナリティが生まれると言えるかもしれません。

~『ミステリーの書き方』日本推理作家協会編著より引用~

→東野圭吾氏の小説の書き方「ミステリーのアイデアやストーリーは苦労して考える」はコチラ

東野圭吾氏のやり方の感想その2

トリックを考える時は、最初は自分自身の素朴な驚きから出発すべき、というのは参考になりますね。

島田荘司氏が言ってましたが、ミステリーというのは「驚きを演出する装置」なんですよね。

今までミステリーの短編は十作品以上書いて賞に投稿しましたが、すべて一次選考で落ちました。基本的に僕の作品は「トリックが地味でしょぼかった」です。

カフェのトイレから女性が消える話とか書いたんですけど、謎を解き明かすとトリックが貧相という…。

斬新なトリックがまったく浮かばないのでミステリー執筆は諦めかけているのですが、今後も日々の気づきや驚きを大切にして、また何かアイデアが浮かんだらミステリーにも挑戦してみたいと思います!

●関連記事まとめ

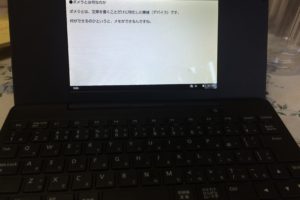

→ポメラDM200は小説・ブログを書くのにおすすめ!【レビュー・DM100、DM30との比較・価格】はコチラ

→kindle unlimited(キンドルアンリミテッド)は読書家におススメ【 Prime Readingとの違い】

→乙一氏のミッドポイント理論での小説のプロットの作り方が凄い!【シナリオ】はコチラ

→横山秀夫氏の「作品に緊張感を持たせる方法」【小説の書き方・プロット】はコチラ

→村上春樹氏のアイデアの浮かび方【ET方式の小説の書き方】はコチラ

→松井玲奈さんが小説家デビュー決定したことについての感想「拭っても、拭っても」はコチラ

コメントを残す